当前位置:首页>技术解答>医用药用玻璃瓶轻量化与循环经济的双重挑战

医用药用玻璃瓶轻量化与循环经济的双重挑战

来源:泊头市康跃药用包装有限公司 发布时间:2025/4/3 8:27:57

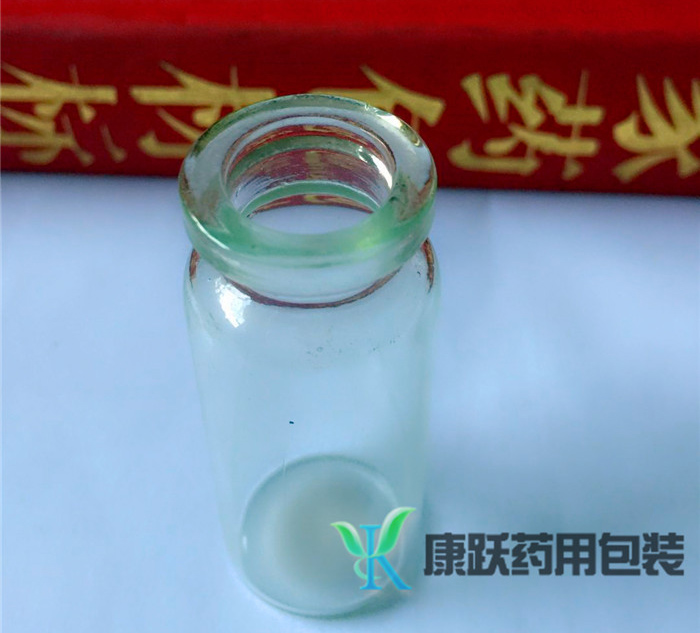

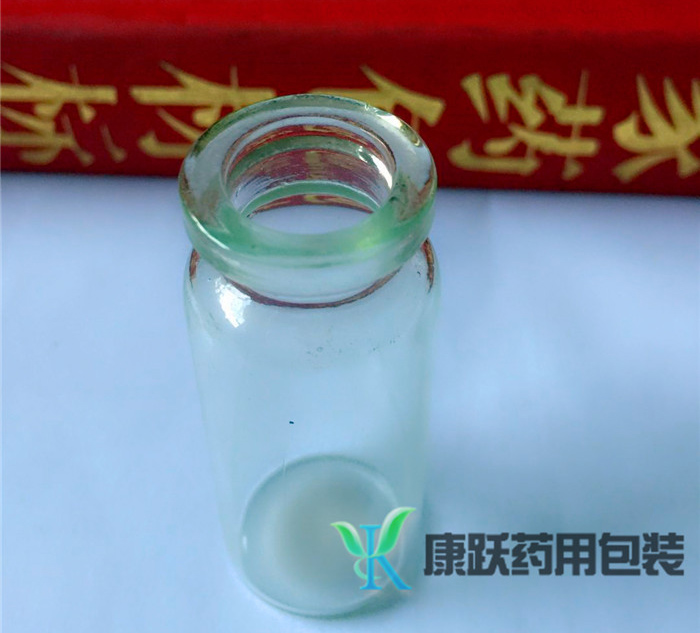

在医药包装领域,医用药用玻璃瓶的轻量化设计与循环经济模式已成为行业转型的关键方向。随着碳中和目标的推进,药企既需通过减重降低运输能耗,又要构建闭环回收体系以减少资源消耗。然而,这一转型过程正面临技术革新与产业链协同的双重挑战。

医用药用玻璃瓶轻量化的核心矛盾在于材料性能与结构安全的平衡。传统钠钙玻璃壁厚减少后易碎性显著增加,而中性硼硅玻璃虽具备耐水性,但薄壁化对成型工艺要求严苛。某头部药包材企业研发的高精度冷端控制技术,可在0.1mm精度内调整瓶身曲线分布,使2ml疫苗瓶减重15%后仍能通过1米跌落测试。但此类技术需配套高成本模具与检测体系,导致初期投入成本激增。此外,轻量化设计往往与自动化灌装线适配性相关,瓶口尺寸、重心位置的微调可能触发整条产线的改造需求。

循环经济要求药用玻璃瓶实现"生产-使用-"的闭环,但现实存在三大堵点:其一,医疗废弃物分类体系未单独设立药瓶回收通道,导致大量玻璃瓶混入普通垃圾;其二,残留药液清洗成本高昂,化学残留检测标准缺失,料纯度难以确保;其三,玻璃认证体系不完善,药企对使用玻璃的合规性存疑。欧洲某试点项目采用RFID溯源技术追踪药瓶全生命周期,使回收率从30%提升至68%,但单次溯源成本达0.5欧元,规模化推广仍待政策补贴。

应对双重挑战需构建"技术+政策+市场"的协同机制。材料端可探索生物基涂层技术,在薄型玻璃瓶表面构建纳米级防护层,既提升强度又简化清洗流程;产业端应推动建立药瓶押金制,参照饮料瓶回收模式提升回收经济性;标准层面需制定药用玻璃认证规范,明确残留物限量指标。当轻量化设计降低10%碳排放,闭环回收减少30%原生资源消耗时,医药包装才能真正实现环境效益与经济效益的正向循环。

这场绿色转型既是挑战是机遇,唯有打通技术链与价值链的断层,医用药用玻璃瓶才能在生命健康与生态健康的双重命题中交出满意答卷。

医用药用玻璃瓶轻量化的核心矛盾在于材料性能与结构安全的平衡。传统钠钙玻璃壁厚减少后易碎性显著增加,而中性硼硅玻璃虽具备耐水性,但薄壁化对成型工艺要求严苛。某头部药包材企业研发的高精度冷端控制技术,可在0.1mm精度内调整瓶身曲线分布,使2ml疫苗瓶减重15%后仍能通过1米跌落测试。但此类技术需配套高成本模具与检测体系,导致初期投入成本激增。此外,轻量化设计往往与自动化灌装线适配性相关,瓶口尺寸、重心位置的微调可能触发整条产线的改造需求。

循环经济要求药用玻璃瓶实现"生产-使用-"的闭环,但现实存在三大堵点:其一,医疗废弃物分类体系未单独设立药瓶回收通道,导致大量玻璃瓶混入普通垃圾;其二,残留药液清洗成本高昂,化学残留检测标准缺失,料纯度难以确保;其三,玻璃认证体系不完善,药企对使用玻璃的合规性存疑。欧洲某试点项目采用RFID溯源技术追踪药瓶全生命周期,使回收率从30%提升至68%,但单次溯源成本达0.5欧元,规模化推广仍待政策补贴。

应对双重挑战需构建"技术+政策+市场"的协同机制。材料端可探索生物基涂层技术,在薄型玻璃瓶表面构建纳米级防护层,既提升强度又简化清洗流程;产业端应推动建立药瓶押金制,参照饮料瓶回收模式提升回收经济性;标准层面需制定药用玻璃认证规范,明确残留物限量指标。当轻量化设计降低10%碳排放,闭环回收减少30%原生资源消耗时,医药包装才能真正实现环境效益与经济效益的正向循环。

这场绿色转型既是挑战是机遇,唯有打通技术链与价值链的断层,医用药用玻璃瓶才能在生命健康与生态健康的双重命题中交出满意答卷。

浏览更多关于

联系方式

电 话:0317-8258576

电 话:0317-8259170

传 真:0317-8346186

销售一部:18031796990 微信同号

销售二部:15133729188 微信同号

销售三部:13932798676 微信同号

电 话:0317-8259170

传 真:0317-8346186

销售一部:18031796990 微信同号

销售二部:15133729188 微信同号

销售三部:13932798676 微信同号

公司名称:泊头市康跃药用包装有限公司 公司地址:河北省沧州市泊头市四营乡范留慈村 电话:0317-8258576 传真:0317-8346186 手机:18031796990 网址:http://www.kyyybz.com

泊头市康跃药用包装有限公司 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留解释权 冀ICP备19038395号-1

冀公网安备13098102000555号

PowerBy:速贝·网搜宝 网站建设:中科四方 技术支持:速贝